医美头条 | 医美“拼房剧本杀”频现,上百人深陷骗局,有人惨遭30万!

原本只是去美容院做护理,却意外获得“千载难逢”的拼房优惠;本以为捡到了大便宜,最终却背上数万元贷款。这并非个例,而是一种被称为医美“拼房剧本杀”的连环骗局。

近半年来,全国多地接连曝光此类骗局,已有数百名消费者陷入其中,损失金额从数万到几十万元不等。这些骗局设计精巧,利用消费者贪图便宜的心理,通过层层诱导,最终让受害者付出沉重代价。

2888元套餐引流,29.8万元“买单”

今年6月,广西柳州廖女士在南宁、柳州两地美容机构消费近30万元后,怀疑遭遇医美"拼房剧本杀"骗局,向媒体投诉维权。

图源:广西法治日报

事件始于6月18日,廖女士在柳州某美容店被店员与"顾客"欣欣联手推销,以2888元优惠价格吸引其前往南宁总店。3天后,廖女士在店员陪同下前往南宁某医疗美容门诊部,期间又巧遇"七旬阿姨"现身说法称赞机构效果。面诊后,廖女士被推荐了高达29.8万元美容方案。在机构人员的操作下,她通过转账和贷款支付了全部费用。令人震惊的是,术后廖女士未获得任何消费凭证和病历资料。

两个月后,经其他整形医院医生提醒,廖女士才意识到自己受骗,其所接受的美容项目实际价值仅需数万元。截至9月1日,该门诊部已退回廖女士15万元,廖女士仍在追诉不合理款项。

多地消费者遭遇相同套路

类似的骗局正在全国范围内蔓延。6月25日,陕西网报道了西安某医美机构多次实施“拼房”消费陷阱。市民张女士被“熟人推荐”吸引,在医托诱导下花费4万元购买医美项目。

术后不仅没有达到预期效果,张女士的脸颊还出现了持续刺痛和僵硬感。更令人担忧的是,该医美机构的操作医师在术前没有出示执业资格证,相关风险告知也模糊不清。

上海某医美机构也被投诉使用类似套路。消费者反映被美甲店老板和伪装成顾客的医托联手诱导,刷卡消费了4.5万元,事后出现心慌过敏、高烧等不良反应。

湖南长沙的两家医美机构也因类似套路被消费者投诉。在一个维权群里,来自全国各地的受害者分享着惊人相似的经历:基本都是被“拼房”顾客推荐千元福利项目,最终在医美机构花费几万到几十万元不等。

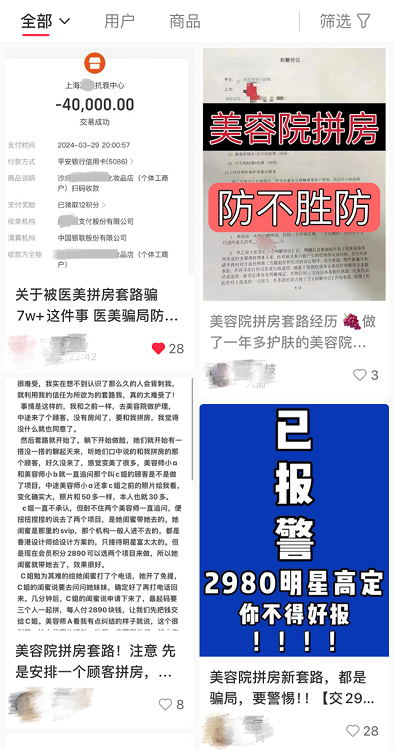

▲ 某社交媒体上网友遭遇的美容院“拼房”套路

明知被骗却难以维权

“拼房剧本杀”最可怕之处在于其隐蔽性和合法性外衣。这类骗局通常具有“连环诱导”特征,让顾客在不知不觉中陷入消费陷阱。

受害消费者维权之路异常艰难。由于消费者确实接受了服务,很难将其定性为诈骗。机构往往以“未使用内部卡次数需按原价扣除”等理由百般刁难,退款金额被大幅克扣。

更令人担忧的是,这些机构往往拒绝提供完整的医疗文书,包括病历、操作记录和注射材料信息,使消费者在维权时面临举证困难的处境。

防范指南:四招避免落入美容陷阱

针对花样百出的医美套路,专业人士提供了几点防范建议:

核实资质:选择医美机构时,务必查验机构和医生的资质证明,确保持有医疗机构执业许可证和医师执业证书;

保留凭证:保留所有消费凭证,包括转账记录、收费单据、聊天记录等,明确资金流向及收款主体;

证据意识:机构拒绝提供项目方案、病历、操作记录等资料时,可通过录音、录像留存沟通证据;

警惕话术:警惕“低价诱惑”、“熟人急推”等营销话术,避免盲目跟风与冲动消费。

一旦怀疑遭遇美容骗局,需固定三大核心证据:消费凭证、相关服务资料和第三方佐证。

这些精心设计的骗局不仅侵害了消费者权益,更严重破坏了医美行业的声誉。随着近期监管部门加大打击力度,多家涉嫌违法的医美机构已被立案调查。

唯有消费者提高警惕、机构自律和监管到位,才能让医美行业回归正轨,让“美丽经济”不再成为“美丽陷阱”。