央视记者卧底亲测!合规医美机构和黑作坊的水光针乱象

2025年8月3日至4日,央视《财经调查》连续两天曝光广东、江苏等多地医美行业水光针注射乱象。

个别正规医美机构违规将械二类水光产品用于注射;一些没有注射资质的生活美容店、工作室公然提供代打服务;在部分化妆品批发市场,违禁的水光针剂、麻贴等产品,正通过各种渠道流向市场;社交平台成为这些违法行为的主要“获客渠道”。

高端机构的"合规"假象

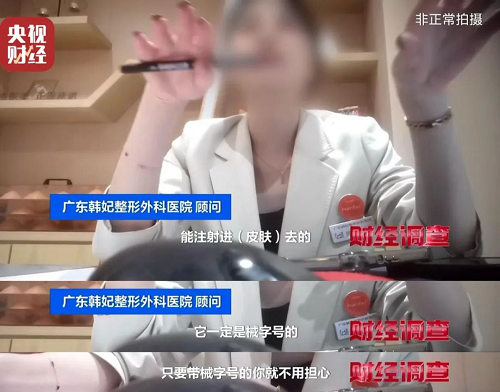

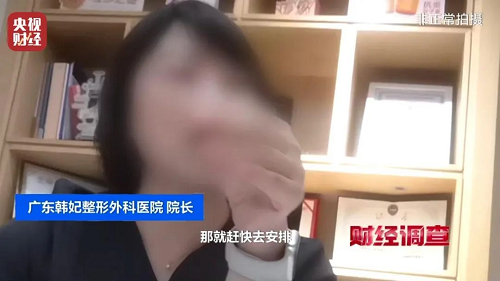

记者暗访广州市广东韩妃整形外科医院(持有《医疗机构执业许可证》)发现:

该机构在大众点评发布228元"医用械字号"水光产品(实为不能注射的械二类"丝丽516动能素")

记者进店咨询时,遭遇一连串话术误导:顾问坚称"只要是械字号就可放心注射",院长面对质疑沉默默许违规操作,护士蒙骗记者,称这款械二产品是可以放心注射的。

调查还发现,该机构使用的麻醉剂是一张标记为“元泰婧皮肤抑菌液”的面膜,这款面膜并不是国家批准使用的表皮麻药,主要有效成分中却有国家严格管制的麻醉成分“三甲卡因”。

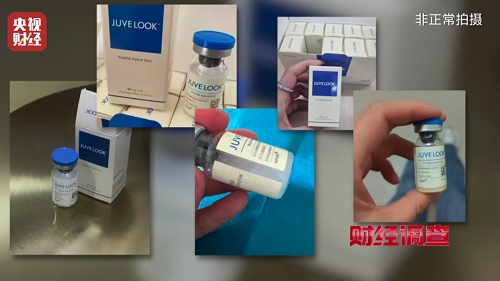

居民区的三无针剂 非法行医

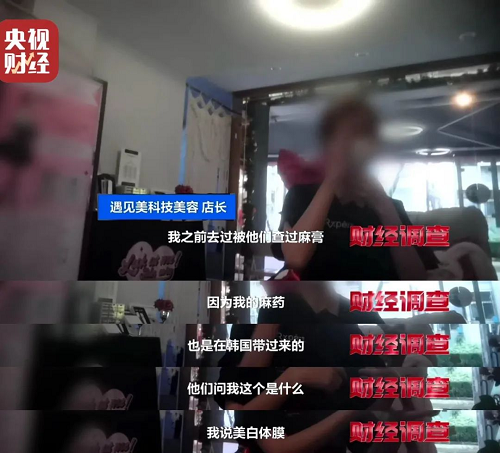

位于深圳一居民小区的遇见美科技美容店(生活美容店)调查显示:

店长在非医疗场所为消费者提供水光针注射服务。其店内主打的JUVELOOK水光针剂并无中文标识,并未获得市场准入许可。

店长承认:自己为消费者注射的针剂全部是从境外走私而来,就连麻药也是从国外背回来的,过海关时谎称是美白体膜,蒙混过关。

除了JUVELOOK,这家店还为消费者注射过未获药监局批准的外版丽珠兰水光针。

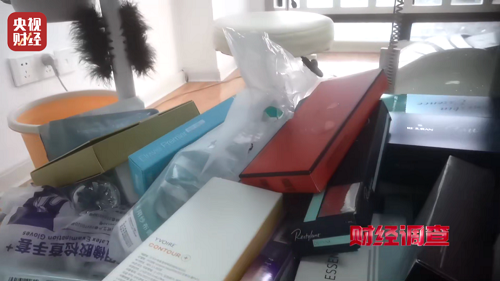

批发市场的明目张胆

除此之外,记者还看到了红盒的丽珠兰水光产品,被销售人员介绍为紧致补水的注射用水光针剂。 这款红盒产品的中文标签是打印出来贴在包装盒背后的,品牌名称从“丽珠兰”变成了“丽兰”。

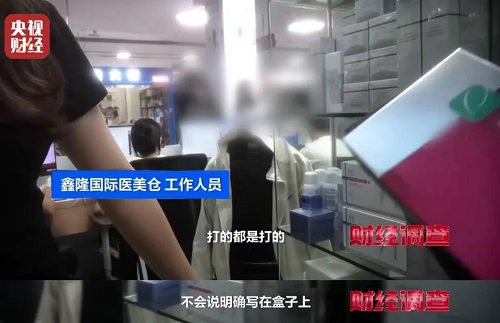

销售人员向记者坦言,这些违规的水光针剂都是用来注射的,虽然盒子上没有写,但就是可以用来注射的。销售人员还建议记者上小红书查询外版丽珠兰产品。果然,这些按照国家规定不能注射的水光针剂,在小红书上竟然被推广为效果“卓越”的高级进口注射类产品。

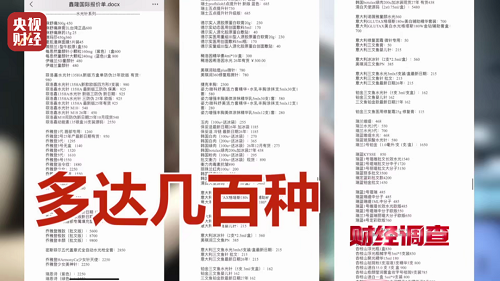

而市场上,毫无中文标识的违禁外版水光针远不止这些。销售人员发给了记者一个长达132页的报价单,上面的水光产品种类多达几百种。不仅如此,在这家鑫隆国际医美仓,还能买到国家明令禁止的违规麻贴。

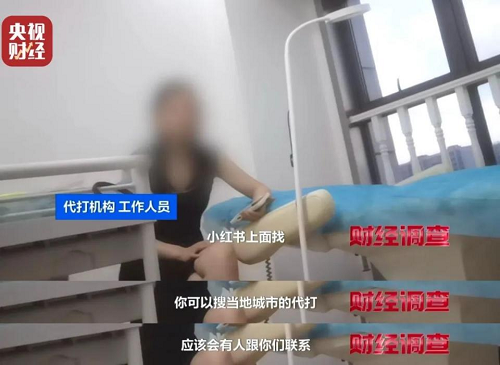

社交平台的代打灰色链条

过程中操作野蛮,重复使用针头、针套替代专业工具、无视操作规范,直接用针套充当工具为记者涂抹麻药。这位代打工作人员还向记者介绍道,换座城市同样可以通过小红书轻松找到代打服务。

黑色产业链之殇:谁在为"颜值经济"买单?

水光针黑色产业链的野蛮生长,折射出医美行业监管与发展的深层矛盾。这条从走私、造假到非法注射的完整犯罪链条,正在让整个社会付出沉重代价:

对消费者:美丽幻灭与健康危机

• 每年超5000例毁容案例背后,是无数消费者承受的永久性皮肤损伤、心理创伤和维权困境

• 央视调查发现的"三甲卡因"等非法麻醉成分,可能导致过敏性休克、呼吸抑制等致命风险

对行业:信任崩塌与劣币驱逐良币

• 正规机构参与违规操作,导致医疗公信力系统性坍塌

• 据医美行业协会统计,非法医美已占据38%的市场份额,每年造成正规机构损失超50亿元

对社会:公共安全与法律挑战

• 走私药品通过跨境电商等渠道渗透,形成跨境犯罪网络

• 社交平台成为犯罪温床,2024年某平台下架违规医美内容超10万条,但新账号仍不断涌现

更深层的反思在于:当"颜值即正义"成为社会潜意识,当医美从"医疗行为"异化为"快消品",整个产业链上的每个环节都在为短期利益突破底线。要斩断这条黑色产业链,需要:

监管升级:建立药品溯源系统和跨部门联合执法机制

平台责任:压实社交平台对违规内容的主体责任

消费者觉醒:破除"低价优质"的消费幻觉,建立理性医美观

没有安全的美容都是毁容,没有合规的医美都是伤害。这条黑色产业链吞噬的不仅是消费者的容颜,更是整个社会的健康肌理。

(本文提及的违规机构信息均来自央视《财经调查》公开报道,如有侵权请联系删除)